以“新”提质 以“智”聚势

——长治市倾力打造高能级实验室平台加快培育新质生产力

以“新”提质 以“智”聚势

——长治市倾力打造高能级实验室平台加快培育新质生产力

振东制药技术中心原料、中间体、成品检验检测。

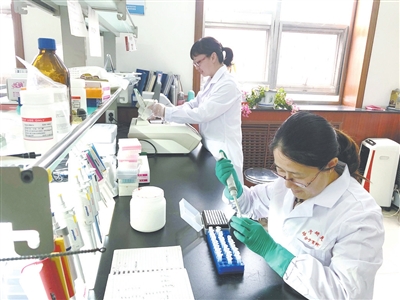

农业科研人员利用现代分子生物技术检测农作物基因型。

中科潞安紫外LED器件推拉力测试。

植物工厂中草药及蔬菜生产车间育苗实况监测。

全市建成国家级科技创新平台5家、省级创新平台88家、市级创新平台222家,创新引擎动能强劲;

煤基合成化学品山西省实验室(筹)、药食同源功能食品山西省重点实验室、衰老机制研究与转化应用厅市共建山西省重点实验室培育基地等一批重点实验室,成为吸引各类创新要素加速聚集的“强磁场”;

持续开展高水平基础研究、应用基础研究和成果转化活动,一批批专精特新的科技成果从长治市重点实验室走向市场……

科技创新、平台先行。一直以来,通过在顶层设计和政策支持上不断加码,长治市各类科技创新平台如雨后春笋般拔节生长,其中省重点实验室成为突破科学前沿和关键技术的“实力担当”,让“第一动力”的势能更强、后劲更足,不断夯实长治市产业高质量发展根基。

攀登科技创新的高峰,跨越成果转化的鸿沟。近年来,长治市将加速推动实验室经济作为发展新质生产力的重要抓手,加快创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,着力提升引领性、开放性和不可替代性,充分“聚能”“释能”“赋能”,激发创新“裂变”。

长治,科技创新,“新”潮澎湃。

平台“聚能” 完善全产业链布局

今年5月,山西省基础研究计划联合资助项目(长治·潞安)暨煤基合成化学品山西省实验室(筹)揭牌仪式在长治市举行。

山西省基础研究计划联合资助项目(长治·潞安)聚焦煤炭安全绿色开发和清洁高效利用领域开展基础研究和关键核心技术攻关。煤基合成化学品山西省实验室(筹)成为长治市首家获批筹建的山西省实验室。

“向深水区挺进,啃难啃的骨头。”长治市大力发展实验室经济,瞄准高质量发展,加快应用研究与基础研究结合、产业链与创新链精准对接,通过有组织科研推进原创性、引领性创新,着力解决关键核心技术难题,实现产业链的补链强链。

围绕长治市产业结构和未来发展需求,重点在新煤化工、新能源、新材料、高端装备制造、生物医药大健康、光电、光伏、生态环境与资源利用和现代农业等领域布局建设实验室和研发机构,推动形成特色鲜明、优势互补的实验室经济发展格局。

现代煤化工产业创新链。重点依托国家煤基合成工程技术研究中心、山西省煤基合成润滑材料研究与应用技术创新中心、北大-襄垣煤化工联合实验室等,开展煤基基础油制备技术、煤基合成油产品测试分析技术的相关基础研究以及煤基合成油下游新产品的开发,实现煤化工产业多元化、低碳化发展。

高端装备制造创新链。以高端装备可靠性新技术山西省重点实验室、MEMS制造技术实验室等为依托,开展通用航空装备产业、高端装备制造产业、数字化和智能化设计制造产业关键共性技术攻关成果转化及产业化应用,不断提高高端装备制造产业链整体竞争力。

生物医药大健康创新链。联合药食同源功能食品山西省重点实验室、上党中药材品质提升及利用厅市共建山西省重点实验室培育基地、山西省抗肿瘤原料药中试基地等,与高校和科研机构共建实验室,开展中成药、生物医药、化学合成原料药及制剂的研发,推动医药产业升级和转型。

光电、光伏创新链。针对光电领域的关键技术进行深入研究,如高效太阳能电池技术、光电转换材料、光电器件等,集中精力解决多晶硅、拉棒、切片环节的产能释放,提升中下游电池组件的竞争力,支持光电、光伏领域企业与高校或科研机构共建实验室。

除此之外,钢铁产业创新链、资源综合利用创新链、现代农业创新链……各领域加快构建以实验室为引领、技术创新中心为骨干、重大科研设施为支撑的创新平台体系,不断耦合科技创新资源,“集中力量办大事”,推动驱动生产力向新的质态跃升。

充分“释能” 成果转化提速增效

步入山西振东五和医养堂股份有限公司组建的药食同源功能食品山西省重点实验室,一楼大厅展示着来自世界各地的食物及中草药标本,二楼实验室产品研发检验核心区域,穿着白大褂的科研人员在一堆仪器、化学器皿间来回穿梭,紧张有序地进行着各项实验。

“自实验室成立以来,科研人员在这里完成了多个‘药食同源’产品的研发工作。除了‘五红汤’‘五黑汤’‘五青汤’系列产品,实验室还完成了参芪植物饮料、玉米须黄芪混合代用茶、参芪红枣代用茶及杜仲叶代用茶(发酵工艺)等药食同源试点产品的研发及备案工作。”实验室执行主任李英介绍。

科技成果只有产业化,才能促进经济高质量发展。加速科技成果从“书架”走向“货架”,从实验室走向厂房,长治市各重大科技创新平台,正在为加快实现高水平科技自立自强作出新的贡献。

在山西中科潞安紫外光电科技有限公司车间,一个直径10厘米、类似透明光盘的外延片,经过反复光刻、蚀刻、蒸镀、合金等程序,最后被切割成LED芯片。从小小的芯片到深紫外LED产品,它们被广泛应用于医疗器械、工业固化、智能消毒机器人等领域,市场前景十分广阔。

近年来,中科潞安依托山西省半导体深紫外技术创新中心,立项了国家重点研发计划“大功率深紫外 AlGaN 基 LED 发光材料与器件产业化关键技术”。“通过各单位合作研究,p-AlGaN电导率达到0.8S/cm以上,内量子效率达到80%以上,目前已实现外延片小批量生产。同时,项目的实施解决了AlGaN基深紫外LED 产业化应用面临的部分关键科学和技术问题,获得了一批高效、高质量、具有实用性能的深紫外LED 发光芯片。”中科潞安负责人介绍。

山西振东道地药材开发有限公司依托“晋产道地药材生态种植加工山西省重点实验室”申请长治市重点研发计划“山西道地药材林下潞党参新产品开发”项目;长治凌燕机械厂依托“山西省新能源航空智能保障装备技术创新中心”成功申请了长治市重大专项项目“绿色机场及其智能管控平台关键技术研究”……灵感的火花在实验室迸发,技术的变革在企业间涌现。重点实验室建设加强了长治市原始创新能力,为长治市科技进步和产业发展提供新理论、新产品、新技术,释放出引领产业创新发展的强大动能。

加强“赋能” 创新资源加速集聚

重点实验室作为科技创新的前沿阵地,汇聚了顶尖的科研人才和先进的实验设备,承载着突破关键技术、推动学科发展、引领产业升级的重要使命。

长治市大力支持重点实验室建设,通过投入资金、政策倾斜等方式,为实验室创造良好的研究条件,激发科研人员的创新活力,加速科研成果的产出。

一套好政策,是科技创新最强劲的推动力。长治市大力推动领军企业与国内外知名高校、科研机构等开展联合研发或共建项目,培育一批国家级、省市级实验室、中试基地及成果转化中心落地。制定《长治市实验室建设和运行管理办法》,规划设计长治市实验室建设,布局实验室园区,依托高新区和经开区等产业集聚区建设实验室研发和中试基地场所,提供重大关键技术攻关、科研成果转化、创新人才引进、团队创新创业等基础设施,带动实验室经济可持续发展,打造“实验室经济圈”。

深化重点产业领域上中下游全产业链的深度融合,优化创新资源配置,打造开放型、协同式、具有持续成长潜力的全产业生态体系,提升产业链整体竞争力。

市科技局结合实际研究制定推进落实的具体措施,不断优化政策体系,确保计划落实落地。各县区、高新区和经开区设立专人负责辖区内推进实验室经济布局工作。

重考核、强激励、严督查。将实施实验室经济建设纳入各县区专项考核,量化目标任务,细化责任分工,考核坚持公平、公正、公开的原则,注重实效,鼓励创新。建立重点项目督办制度,对实验室建设资金、设备、场地等资源的投入使用情况、实验室科研成果的转化率和经济效益、培养创新人才、提高科研能力方面的贡献等进行考核,定期收集和分析数据,对突出贡献者给予表彰奖励,对工作不力的进行约谈问责,努力形成实验室经济健康发展的良好营商环境。

人才是科技创新的第一要素。长治市积极探索科技赋能发展新路径,不断加强关键核心技术攻关和科技成果转化,突出“人才+政策+平台+项目”导向,在深化省校合作上持续发力,探索人才、科技与产业深度融合的全链条发展模式,为长治推进实验室经济发展点燃“新引擎”。

发展实验室经济,道阻且长,但行则将至,未来可期。长治,将紧握科技创新的“关键变量”,全力撬动高质量发展的“最大增量”。

让创新成果从“实验室”走向“生产线”

科技赋能发展,创新决胜未来。加速推动实验室经济,加快创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,着力提升引领性、开放性和不可替代性……近年来,长治大地处处传递出创新的脉动,为科技创新能力不断提升写下生动注脚,也为加速形成新质生产力贡献源源不断的长治力量。

创新成果不能停留在“实验室”,而要运用于“生产线”;科技发明不能存放于“书架”,而要走上“货架”。及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上,才能推动科技创新同经济发展深度融合。

政策引导是“破冰船”。政府扮演着不可替代的角色,需出台更多激励政策,为科技成果转化保驾护航。如通过人才服务支持政策、创新积分制等,吸引大量科研人才;还可以通过标准化厂房建设,为创新产品提供快速落地的物理空间。政策的精准施策与全方位支持,是打通成果转化“最后一公里”的重要推手。

产学研融合是“加速器”。高校与企业的紧密合作,是实现科研成果快速转化的有效途径。通过共建研发中心、联合实验室等形式,高校依托企业的市场洞察力,精准定位研发方向,而企业能获得前沿技术的直接输入,加速产品迭代。

中试平台是“催化剂”。中试作为连接实验室与生产线的桥梁,其重要性不容忽视。政府和企业应加大对中试环节的投入,建立更多专业中试基地,解决场地、资金和技术难题,确保创新成果能够顺利通过技术验证,走向规模化生产。

金融服务是“及时雨”。资金短缺是许多创新项目难以跨越的门槛,因此,构建多元化的融资渠道,优化信贷资源配置,探索金融与科技融合新模式、新路径,为创新项目提供充足的资金血液,是推动其商业化的必要条件。

让创新成果跨越“实验室”与“生产线”的鸿沟,需要政府、企业、高校及科研机构等多方主体的共同努力,真正实现科技与经济的深度融合,让创新的种子在产业的沃土上茁壮成长,结出丰硕果实。(桑梓)

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。